在此人来之前,青岛就是一个小渔村。此人来之后,青岛这个不知名的小地方落入万里之外的德国人眼中。二十年后,鲁西南小村里的半夜杀人案,终于让德国人等来了机会。

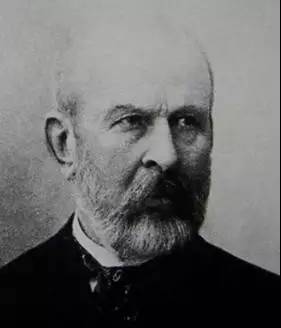

李希霍芬(1833~1905年),德国地理学家,地质学家。早年从事欧洲区域地质调查,旅行过东亚、南亚、北美等地。多次到中国考察地质和地理。曾任波恩大学、莱比锡大学和柏林大学教授,最后做到柏林大学校长。

在近代地理学领域中,李希霍芬是一大牛人,他在世界各地的地质纪录与观察结果、文献都非常详尽,倍受学者推崇。他提出地理学是研究地球表面的科学。首次系统地论述了地表形成过程,对地貌进行形成过程分类,研究了土壤形成因素及其类型。

李博士不是坐在家里研究,而是积极走出去。从而产生世界性影响。比如1863年到1868年间,他在美国的加利福尼亚州做了大量的地质勘查,发现了金矿,他的研究间接导致了加州后来的淘金热潮。

核心的问题在于,1868年到1872年间,他到中国做了七次远征考察,对这个古老帝国产生巨大影响。

李希霍芬1868年9月到中国进行地质地理考察,直至1872年5月,将近4年,行程数万里,走遍了中国18个省中的14个。回国之后,从1877年开始,他先后写出并发表了五卷并带有附图的《中国--亲身旅行的成果和以之为根据的研究》。这套巨著是他4年考察的丰富实际资料研究的结晶,对当时及以后的地学界都有重要的影响。

当时之中国,正是同治年间,刚刚平定太平天国和捻军起义的恢复期,而西北会乱还在涂炭,洋务运动刚刚展开。整个国家和人们还都没走出古代社会的各种规范和束缚,刚刚开始向近代的痛苦转型。对于地理学而言,帝国依然流行的风水堪舆的各种学说。而对地质学而言,几乎是一片空白。

这时候 ,李博士带着一身所学来到这个国家,用专业的知识理论和科学的研究方法来近距离观察这个古老中国,尤其在地理学和地质学方面,一下子就有点穿越的感觉了。

于是李希霍芬开创了一系列新科学领域。这些成绩,做出一项可以成院士,两三项就是大师了。

翻开今天的历史课本,遍布他的学说,只是我们不知道而已。

比如首次提出从洛阳到撒马尔罕有一条古老的商路,将其命名为“丝绸之路”。

比如现在国际上,河西走廊南缘的祁连山脉,依然以他命名,就叫李希霍芬山。

比如他正式地指出罗布泊的位置(新疆已干涸的咸水湖,旁边有古楼兰遗址)

比如他以专门的章节论述了中国的黄土,最早提出了中国黄土的“风成论”。

比如他发现,在煤的消费水平上,山西一省的煤矿可供世界几千年的消费。

比如他对中国造山运动所引起的构造变形有开创性的研究,首先提出了“五台系”、“震旦系”等地层术语。

比如他在在江西景德镇东北部的高岭山一带探勘陶瓷原料,并将其命名高岭土,从此高岭之名传播国外,高岭土是世界第一种以中国原产地为通用名称的矿物。

你仔细看看今天的地理学课本,再了解一下知识的来历,真是源于这个像极了穿越时代而来的德国年轻博士。

近代早期来华考察的地学家中,经历时间之长、搜集资料之丰富、发表著作分量之大,李希霍芬算是排第一的。他为中国地质、地理之研究,作了奠基性、开创性的贡献,尤其为当时的中国带来了近代西方地学、甚至整个自然科学的思想和方法,他是近代中国和西方国家科学交流的重要先驱,对近代中国地质学、地理学的产生和发展具有重大影响。

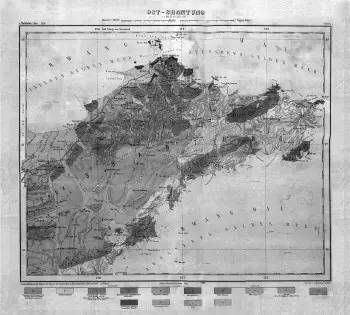

李希霍芬在中国七条路线的考察中,记录了大量野外地质资料,搜集和采集了大量的化石、岩矿标本;绘制了考察地区的地形图、素描图、地质图和地层剖面图等。考察的间歇,他及时撰成报告,把所观测到的景象,按承诺向外商会报告。1872年,李希霍芬返回德国,受到威廉一世的嘉奖和赏识,学术和社会地位青云直上,名跃全球。

当然,作为德国人,李希霍芬把德意志帝国的统一和强大视为最高理想。为此,李希霍芬曾秘密致函普鲁士首相俾斯麦,提出德国“有必要发展海军以保护这些重要的利益和支持已订的条约;要求在万一发生战事时德国的商船和军舰有一个避难所和提供后者一个加煤站。”

这个点在哪里?在南方,李博士认为是舟山宁波一带,北方呢?

这与李希霍芬中国考察的第三条路线有莫大关系。从 1869年 3月开始,相继有半年时间,他主要考察山东大半个山东,包含了郯城、临沂、泰安、济南、章丘、博山、潍坊、芝罘等鲁南、鲁中、胶东区域。

此时的山东巡抚是大名鼎鼎的能吏丁宝祯。就是那位以宫保鸡丁闻名的美食家。就在这一年的八月,他在济南府干了一件大事,杀了慈禧太后眼前的第一红人安德海,震动朝野。宫廷斗争中的领导们,似乎没有人知道一个洋博士在乡野之间的大半个山东转悠了半年时间。

8年后的1877年,回到德国专心著述的李希霍芬专门提交报告《山东地理环境和矿产资源》,文中极为强调青岛之优越的地理位置,并渲染胶州湾良港之说。

那时的青岛就是即墨县仁化乡的小渔村而已,没有人注意到这个村跟其他海边渔村有什么区别。

李希霍芬在对整个中国地理做了实地考察之后的系统研究,提出一个结论,整个华北及中原地区是帝国重心所在,也是资源所在,而德意志帝国要撬动这些,需要在北方沿海建立一个支点,这个支点就是胶州湾。

他向德国提议,夺取胶州湾及其周边铁路修筑权,将使华北的棉花、铁和煤等更为方便地为德国所用。不但可就此将山东纳入势力范围,而且又拥有了广大的中国腹地。为了利用山东控制内地煤矿,他向欧美商会鼓吹修建连接内地与海港的铁路,“如果连接河南、山西和港口的铁路建起的话,它们的大多数珍贵物产——主要是矿产——将得以出口”。

德国1871年统一之后,实力迅速做大,积极寻求对外扩张,有了李希霍芬的“指路明灯”,于是青岛这个胶州湾畔的小渔村就列入帝国高层眼线。

而在大清帝国眼里,还是整体上懵懵懂懂。当然随着洋务运动展开,青岛也进入北洋巨头李鸿章的眼界,为加强海防,1891年6月14日,清政府在胶澳设防,青岛小村变为一个兵营,但其他并无改变。而且相对比胶州湾而言,李中堂数十倍的投入是威海卫。

光绪二十三年十月初七(1897年11月1日)晚间11时,鲁西南菏泽市巨野县城西北5公里的麒麟镇磨盘张庄村内教堂里,义和团前身组织大刀会成员惠二哑巴、雷协身等二、三十人手持大刀长矛杀死德国天主教神父能方济和韩·理加略,躲在门房里的薛田资则侥幸逃命。是为巨野教案。

11月13日,即教案发生后的第12天,德政府派军舰多艘,强行占领胶州湾,后迫使清政府签订了丧权辱国的中德《胶澳租界条约》。把山东划为其势力范围。在报请德皇威廉一世批准的军事计划中,德国海军司令梯尔皮茨基本参考书就是李希霍芬的中国考察记,并多次引用了其考察结论。

1898年,德意志在古老中国的北方支点——青岛这个城市,终于出现在远东海岸线上。在李希霍芬详细考察山东近三十年后,德国人很认真的开始了这个崭新殖民地小城市的建设经营。

最后一个问题,如果当年李希霍芬选择的那个支点是别的地方,还会有青岛吗?即使有青岛,是不是也就是个县城那么大?返回搜狐,查看更多