圭表

圭表是中国古代的传统天文仪器,它具有辨方位、定节气等功能,其中确定冬至时刻是圭表最重要的用途。圭表的构造相对简单,它由圭和表两个部件组成,其中与地平平行的部分称为圭,垂直立于地平的部分称为表,二者的端点相接。古代制式的圭表,表高多设为八尺,圭则在表面刻上刻度用于测量表影长度。按《三辅黄图》记载,西汉就已经有这样的制式圭表,其文为“ 长安灵台,上有相风铜乌,千里风至,此乌乃动。又有铜表,高八尺,长一丈三尺,广尺二寸,题云太初四年造”。总的来说,八尺圭表(见图1)是古代最常见的圭表尺寸。但也有一些例外,比如1965年在江苏挖掘出的东汉八寸铜圭表,被认为是随身携带的小型圭表;南朝梁武帝时官方曾使用过九尺圭表;清朝还有过使用十尺圭表的记录。在这些不同尺寸的圭表中,元朝郭守敬创制的四丈高表受到学者特别的关注。

作为大型天文仪器, 登封四丈高表反映了元初天文观测领域的高超技艺。 本文结合相关研究和史料,首先对登封四丈高表的构造进行介绍,同时回顾和探讨其历史和影响;之后对四丈高表测影进行分析,归纳出三个创新点,并在此基础上解释高表表高定为四丈的原因;最后将高表测影置于世界图景下进行比较研究,展示和总结中国古代圭表测影的特性。

【关键词】天文学史;郭守敬;四丈高表;登封观星台;圭表测影

图1 位于紫金山天文台的明制仿郭守敬八尺圭表

(陈向阳 摄)

01

登封四丈高表的构造和历史

1)

登封四丈高表的形制

登封四丈高表是元朝郭守敬所制的大型天文仪器,其形制是一座观星台,今称登封观星台。登封观星台位于今河南省登封市告成镇内(见图2),其遗址实际上是一个建筑群,除周公测景台、周公祠、登封观星台(四丈高表)三座建筑外,还有照壁、戟门、帝尧殿、螽斯殿等建筑。本文主要介绍登封观星台,也即四丈高表,其台身形似覆斗,高9.46米,台顶平面呈方形,台上有明嘉靖七年(公元1528年)建的小室。台体北壁正中有凹槽,槽的东西壁对称,间距自上而下由宽变窄,东西外壁之上为小室外壁,有横梁设于其间(见图3),凹槽南壁上下垂直。在台体北壁凹槽正北方向有36块青石铺成的石圭,其上两端设方池并以两条平行水槽相连,用以取平。凹槽直壁与石圭间留有36厘米的间隙,对其作用有两种看法,一种认为这是为安置四丈高表时所留的空隙;另一种则认为这是横梁下垂悬球的地方,用来校验横梁与石圭间的高差。总的来看,观星台的台体直壁充当了四丈高表的表身,而北壁凹槽内向北平铺的方石则为四丈高表的圭面(见图2)。关于四丈高表,《元史·天文志》中记载了郭守敬四丈高表的标准形制,其文如下:

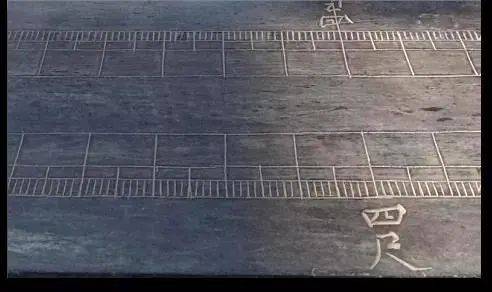

圭表以石为之,长一百二十八尺,广四尺五寸,厚一尺四寸,座高二尺六寸。南北两端为池,圆径一尺五寸,深二寸,自表北一尺,与表梁中心上下相直。外一百二十尺,中心广四寸,两旁各一寸,画为尺寸分,以达北端。两旁相去一寸为水渠,深广各一寸,与南北两池相灌通以取平。表长五十尺,广二尺四寸,厚减广之半,植于圭之南端圭石座中,入地及座中一丈四尺,上高三十六尺。其端两旁为二龙,半身附表上擎横梁,自梁心至表颠四尺,下属圭面,共为四十尺。梁长六尺,径三寸,上为水渠以取平。两端及中腰各为横窍,径二分,横贯以铁,长五寸,系线合于中,悬锤取正,且防倾垫。

图2 登封观星台遗址(曹书敏 摄)

图3 登封观星台北壁横梁(赵洋 摄)

与登封四丈高表相比,元大都的高表表身以铜铸成,而登封四丈高表则以观星台直壁代替,这样设计的优点是使观星台和圭表有机结合在一起,并且节省建造的花费和时间。按照《元史·天文志》中对元大都四丈铜表的尺寸记载,铜表的体积约2.1立方米,按纯铜的密度计算,重量约18.7吨,若以现在每千克35元的铜价格计算,约合人民币65.5万元。由此可以想见,当时郭守敬在元大都建造的四丈铜表花费必然巨大。所以在其他地点建四丈高表观测时,应不会采用铜铸表身,登封四丈高表以台身直壁做表身的设计也印证了此点。

对于登封观星台是否设过高表这个问题,过去学者也有过研究。前文说过,台体直壁与圭石南端相距36厘米,李约瑟就认为巨型表肯定是一根独自直立的长杆嵌在此间隙中。但在李约瑟之前,刘敦桢就曾说过“元史之长表,孤立圭端,易受撼动,恐不能永久与石圭维持直角之关系”。之后张家泰等人通过局部钻探证实过直壁下方没有可安置铜高表的沉重基石,据此排除了间隙处立四丈铜表的可能。对于这个问题,笔者比较认同观星台未另设四丈高表的看法。除了上述理由,另一个补充点是:如果观星台设有高表,那么台体北面就没有必要设计凹槽直壁。另外值得注意的是,四丈高表的表高四丈,实际是指横梁中心到圭面的距离,而非表身顶端到圭面的距离,这就是记载中所谓的“ 自梁心至表颠四尺,下属圭面,共为四十尺”,放到登封四丈高表来看,台顶距地9.46米,而四丈高表高9.81米(按元朝景表尺每尺长24.525厘米算),则登封观星台的横梁中心距台顶0.35米。

对于圭表,圭和表可视作两个部分。圭表的圭部分又被称为“量天尺”,登封四丈高表的圭部分先以砖砌好基座,再在其上铺设方形圭石。按《说嵩》卷五记载:“ 周公庙后有台曰‘观星’,甚危敞,上覆以屋,前有亭。其阴凹缺直下,高三仞。背有量天尺,其制:砌石筑台,高二尺许,刻画石之两旁,相成溜槽,至尽头,环通。凡三十六方,接连平铺,每阔三十六寸,刻周天一百二十尺,旧有挚壶,走水漏刻,以符日影。”这是说观星台的圭部分由36块方石铺接而成,长一百二十尺,过去还有漏刻计时,辅助测影工作。值得一提的是,在很长一段时间里观星台只存35方圭石,后来(1976年前后)张家泰等人在观星台附近发现了一方已佚的圭石,其形状、石料、尺度与现存其它圭石无异,且相当完整。

2)

登封四丈高表的历史及影响

登封观星台所在位置,古称阳城县,武周于万岁登封元年(公元696年)封嵩山,改阳城为告成,后改阳邑,五代唐时又改回阳城。相传周公曾在此测景(正午日影),唐代南宫说将周公测景的位置定在了现在的登封观星台处,并于此处立八尺表,此表如今尚存。元朝郭守敬在制订《授时历》时曾在全国27个地点设置观测点,其中阳城的观测点就在南宫说的立表之地,也即今天的登封观星台。按照《元史》记载:“ (至元十六年)二月……太史令王恂等言:‘建司天台于大都,仪象圭表皆铜为之,宜增铜表高至四十尺,则景长而真。又请上都、洛阳等五处分置仪表,各选监候官。’从之。”元朝时河南府路的治所在洛阳,而阳城(今登封)归河南府路管辖,因此记载中的“上都、洛阳等五处分置仪表”,洛阳所置仪表实际就在阳城。根据这段记载,再结合《授时历》于1281年正式颁行的史实,登封四丈高表的建造时间应在1279—1280年间。

登封观星台(四丈高表)自建成以来,已有700多年的历史,是中国现存最早的天文台,其间遭受过两次破坏。一次在《说嵩》中有记,“ 台一隅,毁于益都翟豪,赂尹,谋徙台为私窟,会阖门被兵中止。”这大约是清康熙年间的事情。另一次是1944年日军进攻登封时,用火炮轰击了观星台,使台顶东室倒塌,东壁严重损坏,女墙、梯栏几近全毁。1961年登封观星台成为第一批全国重点文物保护单位,此后多次被调研和修葺,1975年时又进行了一次全面的修整工程,近年来则由专门机构进行定期维护和管理。

登封观星台既是中国现存最早的天文台,也是唯一流传至今的四丈高表实物,其在中国古代天文测量史中有重要的地位。 郭守敬创制四丈高表配合景符使测影精度大大提高,以此推定出极精确的冬至时刻,并且为制定当时世界上最先进的历法《授时历》打下了坚实的基础。同时,四丈高表也影响到后世的圭表测影,明清时期皆制作过高表,明代的邢云路曾立六丈高表进行测影,并且得到了中国传统历法史上最精确的回归年长度值。但值得注意的是,邢云路所留下的测影数据实际上有很大的误差,他能得到精确的回归年长度值完全是其他方面的原因造成的。另一方面,郭守敬的四丈高表在中西方交流中也扮演了重要角色。 明末清初来华的耶稣会传教士对登封观星台印象深刻,因此他们在向西方介绍中国传统天文学时,重点介绍了登封观星台。

02

四丈高表与圭表测影

在中国古代,圭表最重要的功能是确定节气。因此,圭表测影作为古代官方常规的天文观测活动,一直受到重视。通常而言,以圭表测影推定节气,最为重要的是确定冬至。这是因为冬至在历法中通常作为一年的起始点,所以确定冬至点对纪时、授时都至关重要。 中国古代用圭表测影确定冬至的实践至少可以追溯到周代。通常认为,在南朝祖冲之发明出推算冬至时刻的方法以前,人们还没有推定冬至时刻的理论和方法,测影仅能够确定冬至日。推算方法的改进大大提高了冬至点的测定精度,这在陈美东的文章中已有论述。 到元朝郭守敬时,较为理想的推算方法配合十分精准的测影数据,使推定冬至时刻的误差减小到1刻(约14.4分钟)以内,达到了中国古代测定冬至时刻精度的巅峰。

对于郭守敬的圭表测影定冬至时刻工作,本文不讨论有关推算冬至时刻的数学方法部分,仅探讨四丈高表测影的相关内容。郭守敬的四丈高表测影,主要使用两件仪器,一件为四丈高表,前文已介绍其基本形制。另一件叫景符,其在《元史》中也有记载:

景符之制,以铜叶,博二寸,长加博之二,中穿一窍,若针芥然。以方跂为趺,一端设为机轴,令可开阖,榰其一端,使其势斜倚,北高南下,往来迁就于虚梁之中。旧法一表端测晷,所得者日体上边之景。今以横梁取之,实得中景,不容有毫末之差。

笔者曾据此复原过一件等大的铜制景符(见图4),仅在调整铜叶倾斜角的方式上与原物略有不同。景符最主要的功能是消除表端影虚,利用的原理是小孔成像原理。 测影时圭面上的表影顶端会有虚影(见图5),因此难以准确读出表端的日体中心影长,它是造成圭表测影误差的主要原因。根据过去的研究,表端影虚产生的主要原因是面光源(太阳)照射表端产生的半影。为解决表端影虚的问题,古人尝试过多种方法,但只有郭守敬的景符成功地克服了影虚问题,并且郭守敬在四丈高表测影中,以横梁代替常规的表端,改测日体上边影为测日体中心影,这也使得圭表测影与历法中以天体中心为准的轨道计算相符合。

图4 复原铜制景符(肖尧 摄)

图5 八尺表的表端影虚(肖尧 摄)

总的看来,郭守敬四丈高表测影有三个创新:改八尺表为四丈表;变测日体上边影为测日体中心影;利用景符辅助测影。其中景符是提高测影精度最关键的创新,使用景符使虚影区同比例缩小,减小了测量的绝对误差。根据笔者过去模拟测量的经验,冬至前后四丈高表配合景符的测影精度在5毫米左右,这与史料中的郭守敬四丈高表测影数据的误差分析结果相近。另外从理论层面分析,使用景符的圭表测影中,单纯地增加表的高度,并不能减小圭表测影的相对误差,这主要是因为使用景符测影附带有一项方法误差。

问题在于,如果四丈高表本身并不能提高测影的相对误差,郭守敬是基于什么理由改八尺表为四丈表?在《元史·天文志》的“圭表”一段里有记:

按表短则分寸短促,尺寸之下所谓分秒太半少之数,未易分别;表长则分寸稍长,所不便者景虚而淡,难得实影。前人欲就虚景之中考求真实,或设望筒,或置小表,或以木为规,皆取端日光,下彻表面。今以铜为表,高三十六尺,端挟以二龙,举一横梁,下至圭面共四十尺,是为八尺之表五。圭表刻为尺寸,旧一寸,今申而为五,厘毫差易分别。

这段话解释了郭守敬改八尺表为四丈表的原因,就是四丈高表比八尺圭表更能够辨别毫厘的差异。但按照现代知识来理解,只要圭面的最小刻度不变,毫厘的分辨难度就不会改变,也即是说,测量的绝对误差是不变的。原则上四丈表和八尺表会有相同的最小刻度,这就意味着四丈表不会比八尺表更容易分辨毫厘差异。郭守敬又是基于什么理由认为使用四丈表更加“毫厘差异分别”?

根据《元史·历志》“授时历议”中的内容,郭守敬在四丈高表测影时读数的最小值为五毫(约0.12毫米)。以此为基础,或许能够推断郭守敬四丈高表“毫厘差异分别”的理由。在郭守敬的影长测量中,毫是最小的计量单位,一毫约等于0.024毫米,而一毫仅凭肉眼几乎无法读取。但郭守敬想要的是“毫厘差异分别”,从字面看,就是要能够分辨出一毫的差别,即读数的最小值要为一毫。郭守敬测影读数的最小值为五毫,约为0.12毫米,与今人通常用刻度尺测量时的读数最小值0.1毫米相近,是可以通过估读直接读出的。在这种情况下,郭守敬需要将实际操作中能读到的最小值五毫,通过某种方法变为一毫,笔者认为这种方法就是增加表的高度。

我们已经知道,表高的增加并不会使测影读数的最小值减小;但换一种角度,增加八尺表的表高后,如果再按八尺表换算,其测影读数的最小值就会变小。具体而言,改八尺表为四丈表后,四丈表测得的影长数据读数最小值为五毫,若按八尺表算,则影长数据的读数最小值为一毫,以此而言:厘毫差易分别。这样一来,在八尺表的基准上,郭守敬就可以达到其期望的“毫厘差易分别”目标。另一方面,高表表高定为四丈,就非随意而定,这是由当时测影的读数最小值(五毫)决定的,要以八尺表为准的“毫厘差易分别”,高表的高度就被要求是八尺的五倍,即四丈。可以想见,如果郭守敬测影的读数最小值是一分(约0.245毫米),那么高表的表高就会是八丈。

因此,在这个意义上,郭守敬改表高为四丈拥有合理的理由。 与过去的八尺表测影相比,当四丈表的测影数据换算为八尺表标准时,其读数最小值自然变小,看起来就显得更加精确。在这样的理由下,创制四丈高表也就顺理成章了。

03

全球视野下的圭表测影传统

中国使用圭表进行测影的传统由来已久, 根据天文考古的研究,在距今4000多年前的陶寺,圭表测影已经成为集观象授时和君权礼制于一身的活动。这之后,圭表一直作为中国古代重要的天文观测仪器,参与和影响天文历法的制定与改革。应该说,圭表测影在中国古代的天文观测中是常见且重要的,并且这种重视自汉代起一直持续至清代。

除中国之外,世界上其他的古老文明也都使用过立杆测影。古埃及的日影钟可以追溯到公元前3500年,但它可能并没有被古埃及人用在时节的确定上。相比之下,古希腊人从古巴比伦人那里学习到了观测表影判断至日的方法,并且在公元前5世纪就已经使用表来确定冬夏至日。在托勒密的《至大论》中,能够看到数十条不同地点的二分二至(正午)表影值记录,但据分析,这些影长值并非实测,而是由计算所得。在更晚一些的罗马帝国时代,由于复活节被规定为春分之后第一个满月后的第一个周日,因此确定春分日十分必要,而为了提前知道往后年份的春分日,准确地确定回归年长度就成为必须的工作。对此,有效的方法是在大教堂的屋顶开一个洞,再在地面的南北子午线方向放置一根标有刻度的长杆,最后观察正午的太阳影像回到同一点所需要的时间。遗憾的是,关于这一观测的细节内容今人所知甚少,考虑到儒略历(以365.25天为一回归年)一直使用到16世纪末,有理由认为中世纪的欧洲缺乏长时段的表影实测记录。

中世纪阿拉伯天文学对天文观测的重视,在表影测量上也有体现。通常认为,仪器大型化是阿拉伯天文学的重要特点,“仪器越大,测量越精”是当时天文学家的共识,因此当时建造了许多大型的天文观测仪器。现存乌鲁伯格天文台(建于1420年)遗址(见图6),可以看作是一种另类圭表,根据它的复原模型(见图7),它南边墙体的顶部开有小孔,相当于表顶端,其下部分是圆弧型的圭面,圆弧圭面延南北方向展开,观测时可以在圭面上直接读出正午的太阳高度角。

图6 乌鲁伯格天文台遗址

图7 乌鲁伯格天文台模型

纵观古代世界的圭表测影,不同文明各有特点。中国自汉代起,圭表测影就已经是制定历法的必备工作,并且在其后1000多年里,一直为官方制历所重用。而西方的古希腊尽管也有圭表测影,但关注点和中国不一样。 在中国古代天文学中,圭表测影最主要的作用是推定冬至时刻,这就使中国人更重视圭表测影的实测精度;而在古希腊的天文学中,圭表测影更重要的作用是作为论证宇宙模型的证据,因此古希腊人并不需要过分追求圭表测影的实测精度,这点在《至大论》中的圭表测影数据上就有体现。

笔者认为,古希腊的这种不重视实测的传统对中世纪的欧洲有很大的影响,尽管当时的基督教有确定准确回归年长度的需要,但他们在类似圭表测影的实测技术上似乎并没有很好的发展,这可能是古代欧洲在很长一段时间里都将一回归年定为365.25天的重要原因。中世纪的阿拉伯世界与欧洲不同,他们对于测量十分重视。按照一些学者的看法,天文学在阿拉伯世界的重要性在于订正宗教行为的时间安排,它以三种方式扮演重要角色:首先是新月的观测决定一个月的开始,其次是每天5次祈祷的时刻需要由晷影的长度或太阳在头顶的位置决定,最后是祈祷的方向必须朝向麦加。因此,当时的阿拉伯人发明了许多天文观测仪器,其中日晷的重要性要高于圭表。这应当和阿拉伯人的实际需求有关,相比于断定一年的长度,阿拉伯人更关注一天里的时间变化,而前者使用圭表,后者使用日晷。由于缺乏对中世纪阿拉伯世界的研究,笔者很难了解当时的阿拉伯人在圭表测影上的细节,但可以肯定的是, 阿拉伯人在观测领域的许多成就传入欧洲并产生了重要的影响。

从世界范围来看,中国古代对圭表测影的重视是相当独特的,这也许和中国的政治文化有一定关系。 在古代中国人眼中,皇帝为天子,皇权由天所授,而天文历法彰显天的法度,其准确与否在某种意义上就可以显示皇权的正统性,因此天文历法的准确性对历朝皇帝都很重要。与此同时,冬至时刻作为中国历法的起算点,是判断天文历法准确与否的一个重要指标,如此一来,定冬至时刻的圭表测影就变得尤为重要,并且这种重要性在很长时间里一直存在。另一方面,圭表测影表现出了中国古代天文学的实测传统,这种传统保证了中国古代天文历法的准确性。

04

结语

圭表作为中国古代天文学中重要的天文观测仪器,最重要的功能就是测日影以定冬至。而对推定准确的冬至时刻而言,圭表测影的高精度是必要的。 郭守敬的圭表测影使用四丈高表和景符,拥有极高的精度,成为古代圭表测影领域的巅峰。今天我们能够看到的郭守敬四丈高表测影仪器仅剩登封古观星台,其将四丈高表和天文台融为一体,兼顾夜间观星和日中测影两种功用,可谓设计巧妙,别具一格。同时,作为中国现存最古老的天文台,登封观星台不仅是元初天文学高度发达的实物见证,也是中外天文学交流的历史见证,这是其他历史建筑无法比拟的。在登封四丈高表的历史文化价值之外,四丈高表测影还具有丰富的科学内涵。 郭守敬对圭表测影技术的改进中,景符以小孔成像的原理减小测影的绝对误差最为关键。另外,郭守敬改传统八尺表为四丈表,四丈的高度并非随意而定,历史记载中可以找出表高定为四丈的原因。通过梳理以上科技史,今人可以更深刻地理解郭守敬的科学思想,进而更深刻地理解古代科学。

最后,将目光投向世界,通过比较古代世界各个文明的圭表测影可以发现, 中国古代的圭表测影一直备受关注,这种关注一方面促进了中国圭表测影技术的发展,另一方面巩固了中国古代天文学的实测传统,而这种实测的传统是中世纪欧洲所缺乏的。这或许可以使我们思考另外一个问题:欧洲文艺复兴时期发明的系统化实验,是否受到了其他文明的影响。

本文原载于《自然科学博物馆研究》

2020年第4期,第75-82页。

本文作者:肖尧

清华大学科学史系博士后

研究方向: 天文学史返回搜狐,查看更多