文 | 王兴东

电影海报不给编剧署名,为何引起了最高人民法院领导的高度重视,在金鸡百花电影节发布了关于加强电影知识产权保护的《司法建议书》?2024年7月5日,最高人民法院民三庭、中国应用法学研究所召开了“电影海报编剧署名”相关法律问题调研座谈会。

这是因为浙江省温州市中级人民法院(2017)浙03民终351号判决书,将影视赖以生存的剧本著作权人“编剧”的署名权,剔除于电影的海报片花之外,判定:“编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。”这是自著作权法实施以来,法院首次判定海报片花可以取消编剧署名,推翻了建国以来电影海报为编剧署名在先的行业惯例。其判决理由如下:

“⑴作品是作者享有署名权的前提和载体,离开作品,就不存在侵害著作权法意义上的署名权。

⑵为宣传电视剧而制作的海报、片花并非作品本身,不具备全面传达该作品相关信息的功能,其用途类似于广告,需要在有限时间、空间内快速吸引公众的注意力,故海报、片花中通常会载明作品中最精彩、最引人关注的要素,比如强大的演员阵容、著名的导演、出品单位、精彩画面等。

⑶而编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。

⑷我国著作权相关法律未对在海报、片花上为作者署名作出规定,当事人也未对在海报、片花上为作者署名作出约定。

⑸同时,影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例。”

众所周知,《著作权法》第十七条明确规定:电影作品、电视剧作品的著作权由制作者享有。“但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权。”法律将编剧署名排在导演之前,因编剧拥有剧本的独立版权,且是电影版权的上位授权人。没有剧本版权的许可和转让使用,就无法拍电影。所以,国家立法认定编剧的权重系数高于导演,排序在导演之前。而此案法官无视国法对电影署名权的法律定位,自认为“导演和演员”是电影海报片花署名必备要素,而编剧不具有海报的署名权,公然背叛《著作权法》第十七条,将署名权定位于导演之前编剧,消除于海报片花之外,须知电影的事实是:“剧作使导演有了工作,剧本使演员有了角色。没有剧本就没有电影的一切,更没有海报片花的下落。”此案法官的枉法判决,激起整个编剧行业的愤慨!

影视产业是当今世界各国竞争的软实力,编剧是影视版权的首要创造力。在世界知识产权日,各国都在高度保护原创者权益,提高影视产业首创地位,中国编剧连海报署名权也被温州法官剥夺了!此案作为判例广为引用,从源头上毒害着影视领域,挫伤着中国的编剧队伍,消蚀着影视原创的竞争动力!

我从事编剧50年,见证了《著作权法》的颁布和修改,从未见过如此不公的裁判。为拨乱反正、匡谬正俗,我对该案(以下简称“温州案”)判决的五点理由,逐条批驳如下。

一、首先批驳“⑸影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例。”

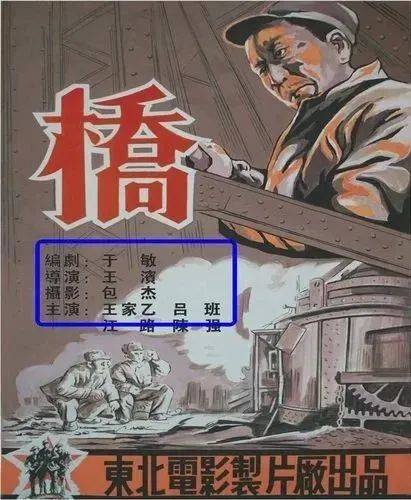

证据:新中国第一部电影《桥》,编剧于敏,导演王滨

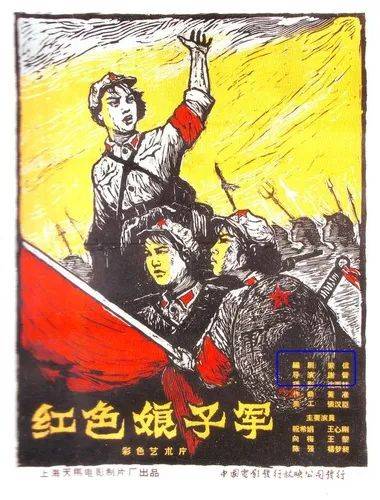

证据:第一届百花奖电影《红色娘子军》,编剧梁信、导演谢晋

以上两张电影海报,从新中国第一部电影《桥》的海报,到第一届百花奖影片《红色娘子军》的海报,编剧署名都排在导演之前。凡是懂得中国电影历史的观众,都见过海报为编剧署名,不仅是惯例,更是恪守的行规。

证据如山,海报若镜。请“温州案”法官到你们浙江海宁市徐九斤电影珍藏馆,或者长影、上海电影博物馆查看海报史料藏品,哪怕在网络搜查老电影海报,都不会睁着眼睛说瞎话,对影视行业惯例做出罔顾事实的谬判!

二、批驳“⑴作品是署名权的前提和载体,离开作品就不存在侵害著作权法意义上的署名权。”

法院实行办案终身负责制,即使法官离开了知产法庭这个前提和载体,转业脱离了法院,依据判决书上审判长的署名身份,也要追求其法律责任。同理,编剧是电影内容的主权人,在电影上的署名,表明原作者的身份,离开影视作品载体,依然享有此剧作品的身份权,责任和权益终身受到监护。

《著作权法》规定:“署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利。”①在作品上署名。②确立作者身份。③以原作者身份对作品内容享有主权,并以原作者身份权控制所有改编及衍生的作品,包括由电影演绎的海报和片花。世界上一切原创作者是靠“作者身份”控制其版权的延伸使用,并以作者身份享有社会声誉和影响。

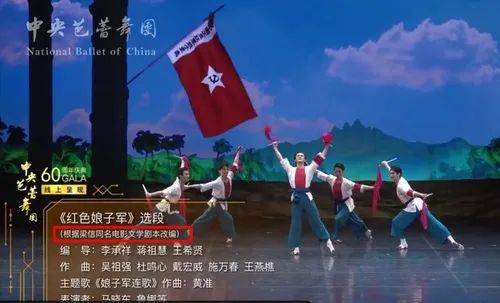

电影上署名一次,梁信作为《红色娘子军》编剧的身份权则永久保护。北京知识产权法院[2015]京知民终字第1147号民事判决书认定:中央芭蕾舞团在其网站介绍《红色娘子军》作品时,没有为原作者梁信署名,这种隐去作者姓名(无论基于故意或非故意)的做法客观上确实存在割裂作者与作品之间联系的危害,故法院判决中央芭蕾舞团侵犯了梁信的署名权。北京知识产权法院保护了“表明作者身份”的权利。

国法一律,判若天渊。“温州案”法官片面强调“署名载体”而斩除法定“即表明作者身份”的主要定义,为海报、片花割裂作者与作品的关系,且擅自定义:“离开作品就不存在侵害著作权法意义上的署名权”,这等于为“署名权”重新立法,法官立法本身就是犯法!

三、批驳“⑵为宣传电视剧而制作的海报、片花并非作品本身,不具备全面传达该作品相关信息的功能,其用途类似于广告,需要在有限时间、空间内快速吸引公众的注意力。”

以海报、片花类似于商业广告而排除编剧的署名,此说法更类似狡辩。法律未赋予商业需求的优先权,编剧署名是著作者人身权,以“商业广告需求”为由,而排除法律规定的编剧署名权,实质是将资本逻辑凌驾于法律之上。《红色娘子军》海报为何有编剧的署名?

《广告法》规定广告使用和引用的内容“应当真实、准确、并表明出处。”影视剧内容的出处是文学剧本。故事是谁编剧的?消费者有知情权,不给编剧署名就是没有真实表明出处和隐匿版权产品的来源,也违反了《广告法》,更让电影蒙上来路不明的盗版嫌疑。

海报引用故事简介、演员的角色、片名,无不源于编剧的剧本。只要海报“引用”电影的元素,就须依照《著作权法》第24条规定:“应当指明作者姓名或者名称。”

四、批驳“⑶编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。”

“温州案”法官抛掉法律的准绳,戴上世俗的眼镜判决:“海报、片花中通常会载明作品中最精彩、最引人关注的要素,比如强大的演员阵容、著名的导演、出品单位、精彩画面等,而编剧署名显然不构成海报、片花的必备要素。”

全体编剧要求法官必须拿出法律依据,哪一条哪一款规定“编剧署名显然不构成海报片花的必备因素”?如此歧视编剧、贬低原作者的判决,有悖《著作权法》“不得侵害原作者的权利”的宗旨。

“温州案”法官把影视作品与海报片花分裂成两个独立作品,与原作脱钩就是要甩掉原作主权人的控制。须知影视作品是寄生于文学和剧本的演绎作品,海报和片花是寄生于影视作品的附属品。海报如同影视的身份证,缩小百倍,也必须标明原创主权人的身份!北京大学法学院教授张平说得更明白:海报就等于为一本书的内容所设计的封皮,当然要给原作者署名。

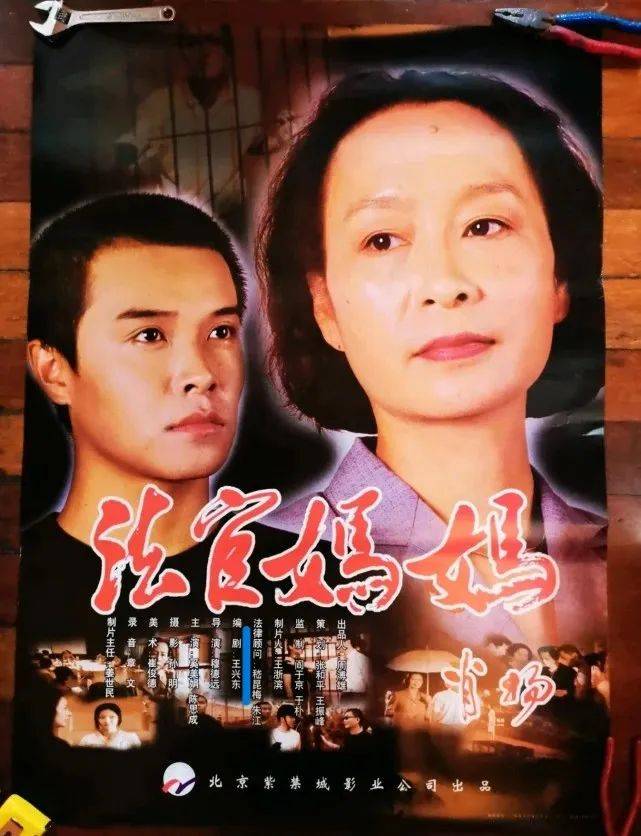

最高人民法院院长肖扬接见电影《法官妈妈》剧组,2003年

影视出品人要购买剧本版权许可使用权,用剧本到国家行政机关备案审批。编剧的授权书是影视剧的出生证。这才是电影拍摄的必备要素,拍电影就是拍剧本。

我在北京市海淀区法院用三年时间采访,创作了《法官妈妈》的剧本,授权拍摄成电影。最高人民法院肖扬院长题写了片名,并接见编剧和主创。首席大法官尊重原创,重视剧作。

知识产权,贵在知识,重在权利。文学和剧本是影视版权的上位授权人。“编剧(原始权利人)→ 制作出品人(被授权方)→ 导演和演员(被制片人聘用方)。”电影著作权生成的链条是从剧本版权开始。“权利生成—权利行使—到权利实现。”所以法律严格保护上位授权者的核心权利。法院在审理署名权纠纷时,应优先保护原创作者编剧的人格权。北京知识产权法院依法保护了梁信编剧的署名权。

“温州案”法官一脚把编剧踢到海报之外,认定强大的演员阵容、著名的导演是海报的必备要素。这种重导演、崇演员,贬编剧的主观臆断,法官站在制片商的立场,使法律的天平丧失了公正!

证据:首席大法官肖扬题写片名的海报有编剧署名。下图为“温州案”法官认同的不给编剧署名的海报

《法官妈妈》是陈思诚主演的第一部电影。没有编剧深入法院采访创作剧本,就没有荣获大众电影百花奖的《法官妈妈》。明知剧本作者是电影的原创,明知著作权法主旨是保护原创,竟然把编剧剔除于海报之外。

看到除掉编剧署名的海报,我感受到了过河拆桥、卸磨杀驴的残忍,首席大法官希望编剧多写法院审判题材的剧本,言犹在耳。温州案的判决,谁还愿意从事艰苦的原创?

五、批驳“⑷我国著作权相关法律未对海报片花为作者署名做出规定,当事人也未对海报片花上为作者署名作出约定。”

1、我国著作权相关法律也没有海报片花为“强大的演员阵容和著名导演”做出署名的规定,判决书为何认定导演和演员是海报片花必备要素。显然,“温州案”法官以“法律未对海报片花为作者署名做出规定”为借口,用无法可依的幌子,执意削减编剧署名权。

2、其实《著作权法》十七条已明确编剧署名排导演之前,海报片花推介电影理应与电影作品同一。海报有导演署名必须有编剧的署名,这就是我国著作权法对影视作品署名权的确权和定位。法官还需要法律做出什么规定?

老电影海报的署名,编剧统统署名导演之前,是确凿守法的海报范例。正因为有人故意违反行规和法律,因编剧不参与影视后期制作,利用海报片花而剥夺编剧的署名权,削减抹杀原作主权人的名誉和声望,凸显邻接权的导演和演员,编剧才诉讼于法院。

法院是弱势群体最后的防线。86岁的老编剧梁信个人面对中央芭蕾舞剧团。法官秉公执法,保护了网站宣传剧目应为原作署名的权利。“温州案”法官针对双方诉讼事实做出应有的判决即可。但是,判决书却剑指编剧,用五点理由颠覆影视为编剧署名的行业惯例。法律最后的防线成了宰割全体编剧于海报片花之外的坑道。

甚至以“当事人未约定”为由,不给编剧署名。这是有意混淆了法律强制性与合同自由的关系。署名权是法定权利,不可约定排除。法律强制力高于意思自治。署名权是人格权,具有不可转让性,即使合同中未明确约定,制片方仍负有表明作者身份的义务。

原创为母,其后为子。为防止“弑母”行为。《伯尔尼公约》第十四条第2款规定:“根据文学或艺术作品制作的电影作品以任何其他艺术形式改编,在不妨碍电影作品作者授权的情况下,仍须经原作者授权。”这是世界公认的法则,原作者对其作品有终极控制权!影视改编成海报、片花,应该让原作授权才能使用,不存在原创编剧与制作者必须约定在海报片花上署名的问题。

3、当下网络传媒,海报和片花漫天飞舞,比影视剧散布广、影响大。海报、片花成为一些侵权者扼杀编剧原创的匕首,将影视作品据为己有,造成全民的错觉,认为电影电视就是导演和演员的作品。而“温州案”法官的谬判,已经自觉或不自觉地站在支持扼杀编剧人格权的恶行之中。

4、《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》第十四条强调:“坚持内容为王、创意致胜,提高文艺原创能力,重点扶持文学、剧本、作曲等原创性、基础性环节。”《电影产业促进法》第十二条规定:“国家鼓励电影剧本创作和题材、体裁、形式、手段等创新。”而“温州案”法官轻视编剧、贬低剧本的作为,显然有悖党中央的指导意见。

5、错判一个案,危害一大片。当下海报片花不给编剧署名,公然成风。甚至老电影海报有编剧的署名,网络重新推介也剔除了编剧署名。署名权是人格权和财产权,编剧名气越来越小,报酬越来越少,地位越来越低,待遇越来越差,改行越来越多,一部分编剧没法生存下去,失业休笔。判决不公,前路无光,无人愿做出力不讨好的编剧。此判决不纠正,等同帮助竞争对手不断消灭中国影视原创主力!

综上,“温州案”法官支持海报、片花不给编剧署名的谬论和错判,剥夺了法律保护编剧署名的人格权利,打击了作家编剧坚持原创的热情,降低了国家保护原创版权的水准,违反了党中央扶持原创剧本的意见,瓦解了建设影视文化强国的基础力量。

“温州案”法官违反了《法官法》第六条,没有“以事实为根据,以法律为准绳,秉持客观公正的立场”办案判决。因其裁判结论错误造成严重后果,是否应追究其法律责任?

依据最高人民法院2023年10月发出的《关于加强知识产权保护 服务推动电影产业高质量发展的司法建议书》第二条建议,在全行业强化尊重编剧、导演、摄影、词曲作者及表演者等主体的权利,规范署名范围、署名顺序。”由此,希望最高人民法院率先纠正“温州案”法官关于“影视行业亦不存在在海报、片花上必须为作者署名的行业惯例”的错判。

做强中国影视产业,要加强对原创编剧权益的保护。保护的力度决定原创的高度。连海报片花都剥夺编剧身份权的生态,岂能让原创剧本结出强大的知识产权硕果?

最高人民法院张军院长强调:“观影是享受,守法是义务。”作为一个创新型国家,在传播欣赏宣传影视剧时,要尊重首创,对一切侵害原创权利的行为说:不!

作者:王兴东

中国电影文学学会会长、中国影协第九届副主席

第九届、十届、十一届、十二届全国政协委员

编剧影片《建国大业》、《辛亥革命》、《黄克功案件》、《离开雷锋的日子》、《蒋筑英》、《邓小平小道》等

2025年4月25日返回搜狐,查看更多