在革命的风风雨雨中,每一位将领的选择都意义重大。很多革命先烈始终坚定不移地选择站在我党的阵营,为民族的解放事业贡献了自己的青春与生命。他们无愧是民族的英雄,值得后人铭记与尊敬。然而,也有一些将领,虽然在革命过程中做出过努力,却因为各种原因未能走到最后,甚至在历史的浪潮中被埋没。这其中有一位便是段海洲,他的一生充满了曲折与遗憾。

1958年,李聚奎上将作为开国将领,正在重庆视察工作。在一次偶然的机会下,他遇到了许久未见的“段司令”。多年来,李聚奎早已成为新中国的开国上将,担任着重要的职务,继续为祖国的建设贡献着自己的力量。而他眼前的段海洲,却早已不再是那个叱诧风云的八路军司令,而是一个默默无闻的剃头匠。李聚奎见到段海洲时,不禁大吃一惊,随口问道:“你怎么会在这里?”

那么,这位段海洲究竟是谁?他为何从一位抗日将领沦为平凡的剃头匠?究竟是什么让他走到今天这一步?

段海洲,1909年出生于一个富裕家庭。家境较好的他从小就受到了较好的教育,并且深受爱国思想的熏陶。青少年时代的段海洲,心中怀揣着浓烈的民族情感,立志要为国家做出一番事业。于是,他早早便选择了从军。虽然他选择加入的是石友三创办的“十三路军干部学校”,而石友三的政治立场一直较为摇摆,但段海洲的聪明才智和坚定的决心使他很快脱颖而出,赢得了石友三和石友信的青睐。作为石友信的亲信,段海洲与石友三一同并肩作战,曾一度在抗日战线上发挥过重要作用。

然而,历史的变幻无常,石友三的政治阵营不断变动,学校也在动荡中解散。段海洲的政治前途一度受挫,名声也未必好。因此,他的军旅生涯未能继续稳定发展,直到抗日战争爆发后,段海洲才再次走上了抗战的战场。

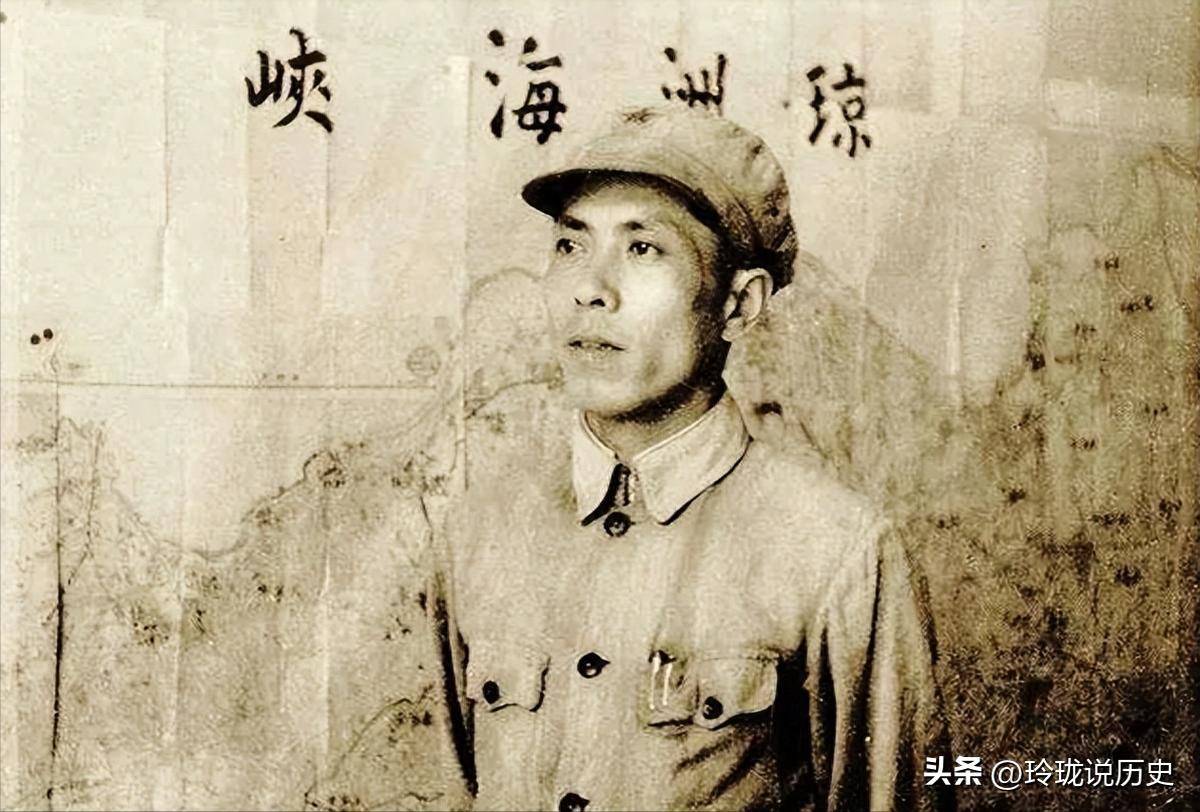

1937年,抗日战争全面爆发,段海洲决定不再袖手旁观。他回到了家乡,联合了几位有共同理想的朋友,成立了义勇军,开始了艰苦的抗日斗争。由于段海洲家境优越,他有一定的资源,能够为义勇军提供物资与装备。虽然起初这支队伍人数不多,且成员参差不齐,既有学生也有武术农民,但他依旧不懈地加强训练,逐步壮大势力。在他的领导下,义勇军从最初的几人发展到三百余人,最终吸引了正规军的支持,并在多次战斗中取得胜利,逐渐在河北地区打响了名声。

段海洲不仅具备过硬的军事素养,还具有极强的组织能力。在他的带领下,队伍不仅增加了战斗力,还开始掌握了部分武器生产技术,这为他们日后的抗战提供了极大的优势。凭借着这一优势,段海洲的部队逐渐壮大,从三百人发展到三千、六千人,成为了河北地区一支重要的抗日力量。

然而,在段海洲的部队逐渐强盛之际,历史的阴云却再次笼罩了他。1939年,段海洲因病向部队请了假,结果在返回的途中消失了。直到后来,李聚奎再度遇见他时,他已经不再是曾经的八路军司令,而成为了国军的一个团长,与我军的阵营形成了对立。在此后的几年里,段海洲不断面临艰难的选择与反复的挣扎,特别是在日军与国民党势力的夹缝中,他不得不做出许多艰难的决策。

1944年,段海洲又一次遇到了老友徐深吉,徐深吉曾试图劝说他回归我军阵营,但段海洲始终未能答应。虽然他在国民党的军队中始终保持着不伤害我军战士的原则,但在战场上局势复杂,难以分清敌我。段海洲的选择变得愈加迷茫,他所效忠的国军,最终也背离了他最初的理想。

最终,段海洲没有能够继续为自己的理想而战斗,他的梦想在革命的浪潮中逐渐消逝。虽然他曾尝试回归,但由于历史的种种原因,他与我军的阵营始终未能重新接轨。解放战争时期,段海洲参与了起义,最终选择过上了平凡的生活。他的一生充满了波折与遗憾,但他在抗日战争中的贡献,依然是不可磨灭的。

直到李聚奎再度遇见段海洲时,时光已将两人的身份发生了巨大的变化。李聚奎在看到段海洲已是剃头匠时,心中充满了复杂的情感。段海洲的生活没有像李聚奎那样稳步前行,他的抗战一生最终化为尘土,所剩下的,只有一段历史的回忆。

如果段海洲当初坚定地选择了我军,他的历史轨迹也许会更为光辉。然而,历史没有如果,段海洲的一生最终也没有辜负自己的初心。即便是面对困境,他依然做出了自己的贡献。

李聚奎上将,作为一位老一辈革命家,始终秉承着艰苦朴素的生活方式,工作中兢兢业业,不计个人得失。他与段海洲的偶遇,虽充满了遗憾,但也展示了历史的无常与变幻。段海洲虽然未能获得一个更光辉的结局,但他的坚韧与执着,同样值得我们尊重与铭记。

1990年,段海洲离开了这个世界。他的一生,虽然历经坎坷,但依然充满了对国家的忠诚与对理想的坚持。历史会永远记住他的贡献。